"Vom Wiegen wird das Schwein nicht fett!" - egal wie gewogen wird.

Noch zwei Umfragen zur Digitalen Kluft ohne Konsequenzen - Teil 1: Digitales Leben im Deutschland-Index der Digitalisierung

Quelle:https://www.oeffentliche-it.de/publikationen/deutschland-index-der-digitalisierung-2025/

Quelle:https://www.oeffentliche-it.de/publikationen/deutschland-index-der-digitalisierung-2025/

Ich habe gezögert, nach der Kritik an der SIM-Studie 2025 meine Enttäuschung darüber aufzuschreiben, dass im selben Zeitraum zwei weitere Umfragen mit ähnlichen Befunden veröffentlicht wurden, die auch keine konkreten Maßnahmen vorschlagen oder solche von der Politik fordern, sondern nur berichten, was bereits hinreichend bekannt ist. Beide Studien beleuchten unterschiedliche Teilaspekt der digitalen Teilhabe, aber im Kern bestätigen sie nur was wir schon länger wissen und was sich leider in den letzten Jahren nicht wesentlich geändert hat. Aber es kann auch nicht schaden zu wissen, dass es diese Studien gibt, und sie kritisch zu kommentieren. Daher bespreche sie hier die Befunde aus dem Deutschland-Index der Digitalisierung 2025 und die Umfrage zum Digitaltag 2025. Meinen Frust über immer weitere Umfragen ohne praktische Konsequenzen drücke ich mit dem Titel dieses zweiteiligen Beitrags aus. Dabei handelt es sich um ein Zitat des auf einem Bauernhof aufgewachsenen ehemaligen Bremer Staatsrats Henning Lühr im Zusammenhang mit der Bremer Umfrage zur Internetnutzung im Alter.

In diesem ersten Teil geht es um die Befunde zum Thema "Digitales Leben" als Teil des Deutschland-Index der Digitalisierung 2025

Der Deutschland-Index der Digitalisierung

Der Deutschland-Index der Digitalisierung wird vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT beim Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS erstellt und vom Bundesinnenministerium finanziert. Er soll vor allem regionale Unterschiede bei der Digitalisierung differenziert erfassen und kompakt darstellen. Dieses Jahr wurde er zum fünften Mal erstellt. Dazu wurden neben der Verwendung öffentlich zugänglicher Statistiken 3.000 kommunale Webseiten untersucht und im Oktober und November 2024 eine Umfrage mit 5.800 Befragten durchgeführt, die für die deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahre auch für die Bundesländer repräsentativ sein soll.

Ziel und Aufbau des Index

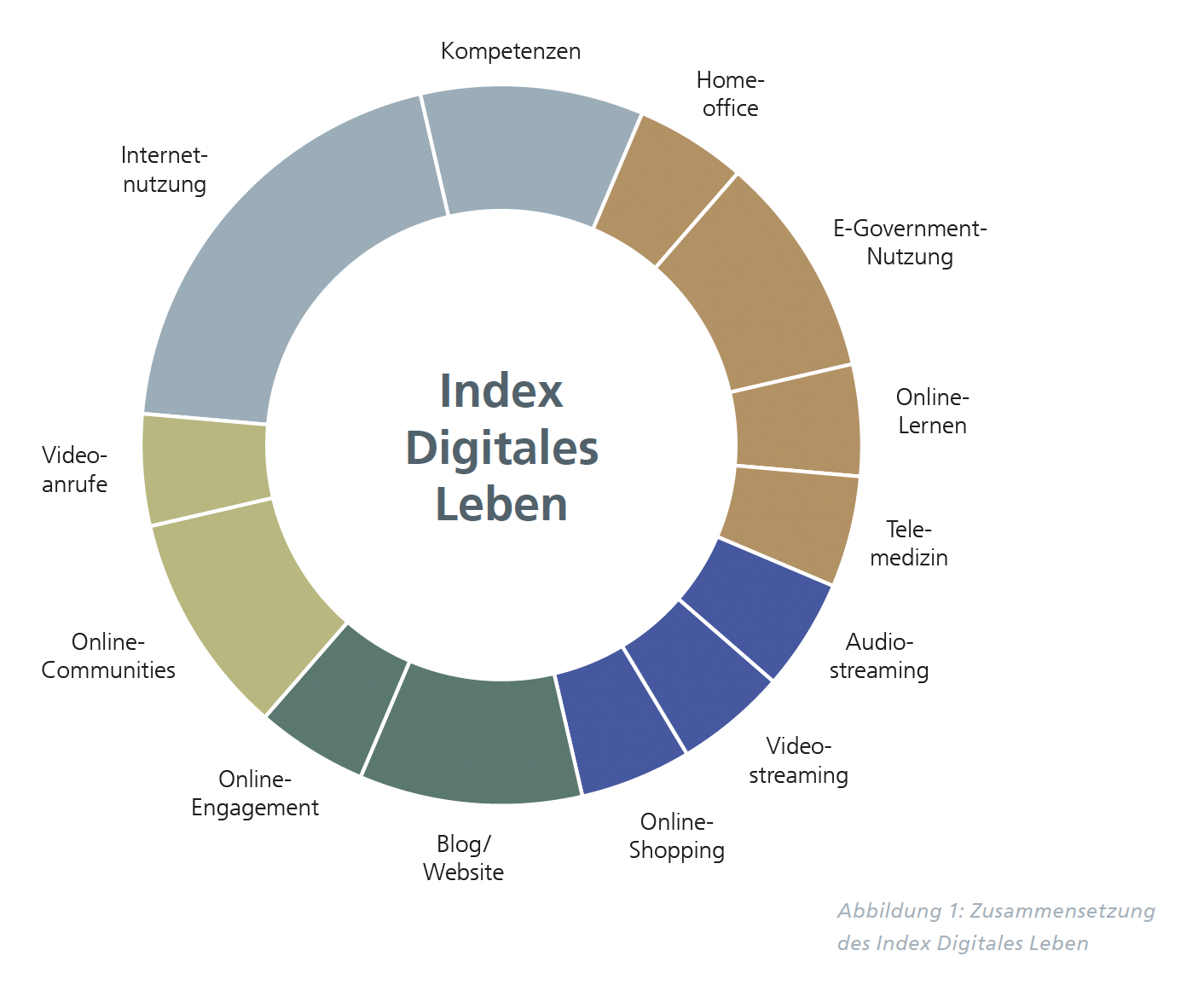

Der Index behandelt die drei Themenfelder Infrastruktur, Öffentliche Verwaltung und Digitales Leben. Unten wird zwar auf den gesamten Bericht verwiesen, aber hier wird nur der Bereich "Digitales Leben" näher betrachtet. Dabei geht es um die Fragen "Wie digital ist der Alltag der Einwohner:innen Deutschlands? In welchen Bereichen sind digitale Technologien von besonders hoher Bedeutung und wo bestehen regionale Unterschiede?". Der Index, mit dem diese Fragen beantwortet werden sollen, besteht aus 13 Indikatoren, die mit unterschiedlichem Gewicht in den Wert pro Bundesland eingehen. Sie sind in Abb. 1 dargestellt, die Größe der Segmente gibt die Gewichtung zwischen fünf und 20 Prozent wieder. Inhaltlich unterscheidet sich diese Auswahl deutlich vom Digital-Index der Initiative D 21.

Abb.1: Zusammensetzung des Index Digitales Leben (Quelle: Opiela, Nicole et al., 2025: »Deutschland-Index der Digitalisierung 2025«,Berlin: Kompetenzzentrum Öffentliche IT)

Ausgewählte Befunde

Auf der Web-Seite zu diesem Bericht werden die Hauptergebnisse so zusammengefasst:

- Telemedizin wird zunehmend genutzt (zwischen 5 % und 20 % der Internetnutzenden je nach Land).

- Online-Engagement nimmt wieder zu – z. B. Mitarbeit an Open Source oder Wikipedia.

- Rückgänge u. a. bei Datensicherung und Kompetenzen.

- Nutzung von Generativer KI variiert stark (zwischen 36 % und 60 % je nach Land).

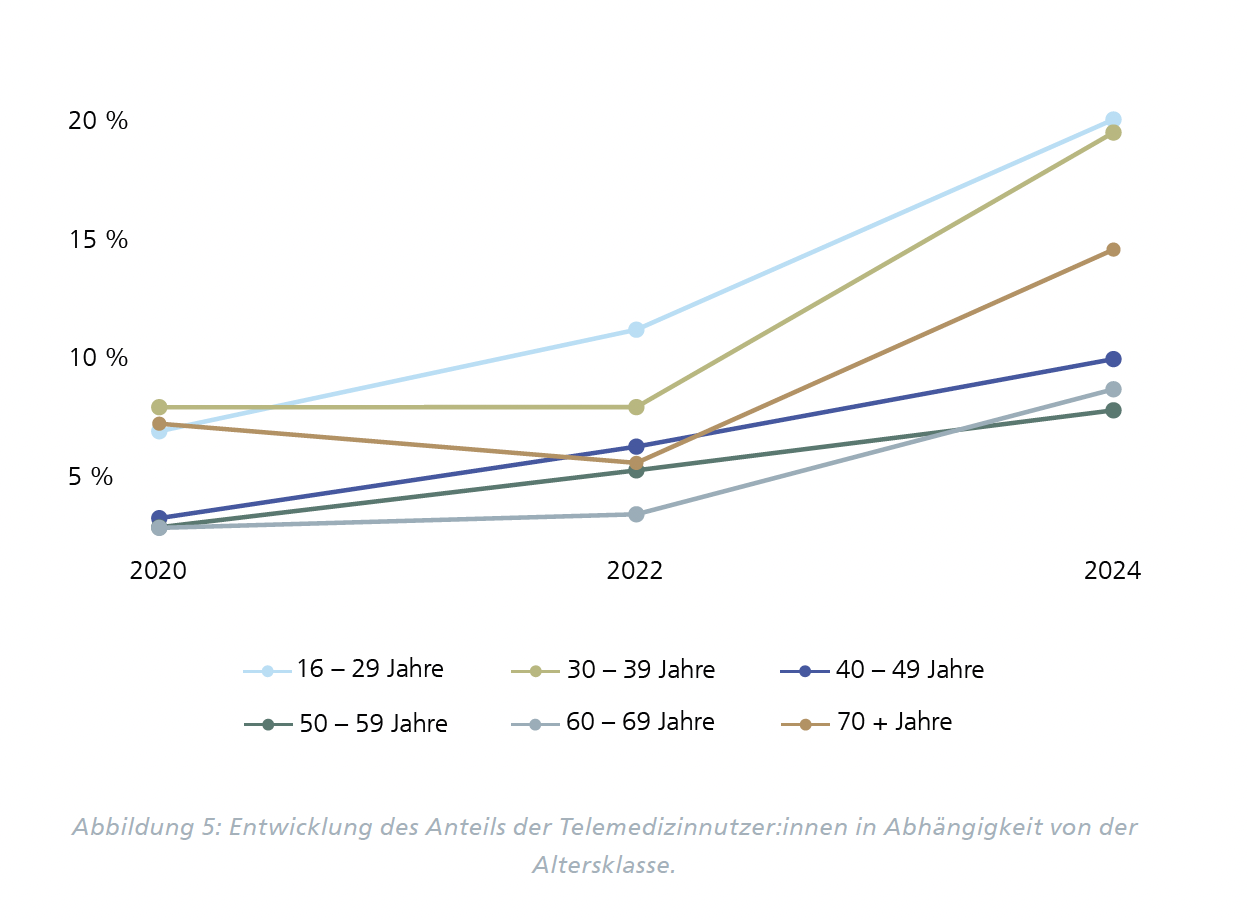

Auf den 12 Seiten in dem Bericht werden zum Digitalen Leben nur die Befunde wiedergegeben, "die besonders auffällig waren." (Was immer das bedeuten mag.) Konkret auf Altersunterschiede wird nur bei dem Indikator für die Nutzung der Telemedizin eingegangen. Außer der als Beispiel angeführten Videosprechstunde erfährt man nicht, welche medizinischen Dienstleistungen hier gemeint sind, und ob Terminvereinbarungen per E-Mail oder die Nutzung der elektronischen Patientenakte dazugezählt werden.

Abb.2: Nutzung von Telemedizin nach Atersklassen (Quelle: Opiela, Nicole et al., 2025: »Deutschland-Index der Digitalisierung 2025« ,Berlin: Kompetenzzentrum Öffentliche IT)

Abb.2: Nutzung von Telemedizin nach Atersklassen (Quelle: Opiela, Nicole et al., 2025: »Deutschland-Index der Digitalisierung 2025« ,Berlin: Kompetenzzentrum Öffentliche IT)

Abb. 2 gibt die Entwicklung der Nutzung bei verschiedenen Altersklassen seit 2020 wieder. Wie in anderen Umfragen ist die Nutzungsquote bei Jüngeren höher als bei Älteren. Aber es fällt schwer zu glauben, dass der Anteil der Nutzenden in der Altersklasse 70+ fast doppelt so hoch sein soll wie in der Altersklasse 60-69 Jahre, schon weil der Zugang und die Nutzung des Internet bei den Älteren generell geringer sind.

Bei dem "Digitalen Engagement", das im Vergleich zur letzten Messung vor zwei Jahren wieder gestiegen ist, handelt es sich um die Mitarbeit an Open Source Lernmaterial, Wikipedia Artikeln oder Open Source Software. Die Nutzungsquoten liegen in allen drei Bereichen unter 10%.

Auffällig ist, dass in der Zusammenfassung ein Rückgang bei Datensicherung und Kompetenzen erwähnt wird, im Text jedoch nur umfänglich über Datensicherung und die Häufigkeit von Back-Ups berichtet wird, aber nicht über Kompetenzen. Dazu findet man nur etwas in der Zusammenfassung auf S. 41:

"Bei weiter steigenden Indexwerten für das Digitale Leben haben sich die Kompetenzen im Hinblick auf digitale Basisfertigkeiten im Vergleich zum Deutschland-Index 2023 verschlechtert. In nahezu allen Ländern sinkt insbesondere die Fähigkeit, ein Computerprogramm zu installieren, Back-ups anzufertigen und sich anonym im Internet zu bewegen. Im Sinne der Stärkung der digitalen Souveränität jeder und jedes Einzelnen sowie der Gesamtgesellschaft ist dies ein Alarmzeichen, noch stärker als bislang digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen zu vermitteln und zu fördern. Die Ausweitung des (verpflichtenden) Informatikunterrichtes (Gesellschaft für Informatik et al. 2024) kann hier nur ein Anfang sein."

Um welche "Basisfertigkeiten" es sich konkret handelt, wird erst in der interaktiven Variante des Index deutlich. Zur Messung der Kompetenzen wurde der Anteil der Internet-Nutzenden ermittelt, denen die folgenden Aufgaben leicht fallen (in Klammern der niedrigste und der höchste Durchschnittswert der Bundesländer):

- die Installation von Apps auf dem Smartphone (70,6 – 88,1%),

- die Installation von Programmen auf dem Computer (56,2 -71,8 %),

- die Verbindung von Smartphones oder Computern mit WLAN-Netzwerken (74,0 – 81,4 %),

- die Anpassung der Privatsphären-Einstellungen (58,6 - 71,9 %),

- anonymes Surfen im Netz (z. B. durch die Verwendung von VPN oder TOR) (30,6 – 51,2 %),

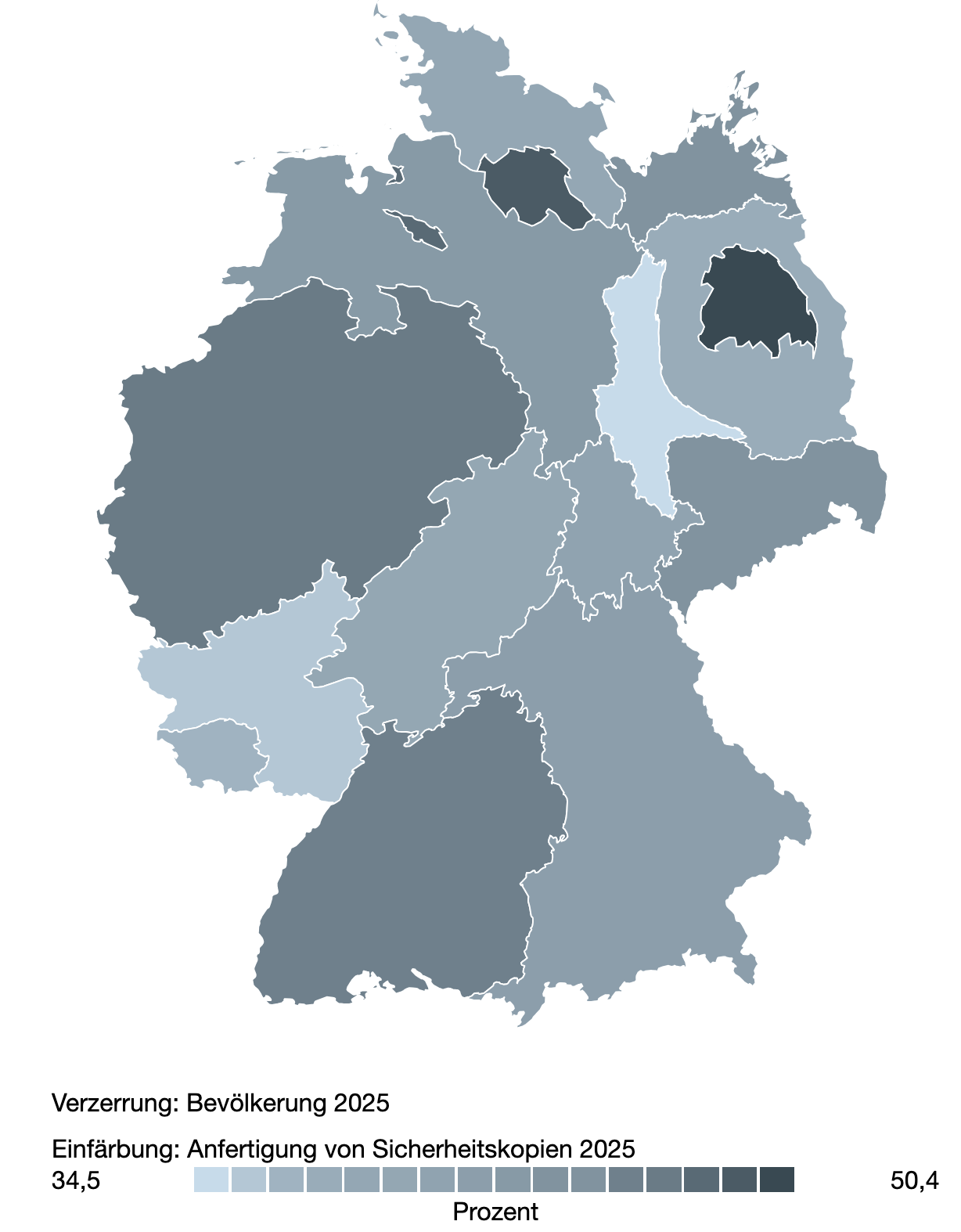

- die Erstellung von Sicherheitskopien wichtiger Dateien (50,4- 66,1 %) und mindestens monatlich Sicherheitskopien von Dateien anfertigen (34,5 - 50,4 %).

Ich weiss nicht, wie Sie das sehen. Alle andere Umfragen definieren (digitale) Kompetenzen mit anderen Indikatoren, wie zum Beispiel sichere Passwörter vergeben, Phishing und Fake News erkennen. Ein gutes Beispiel sind die am EU-Kompetenzrahmen orientierten Indikatoren des Digital-Index der Initiative D 21. Warum die hier gewählten Indikatoren große Bedeutung für den digitalen Alltag der Menschen in Deutschland haben sollen, kann ich nicht erkennen.

Schlussfolgerungen

Ich erkenne auch nicht, welche praxisrelevanten Erkenntnis die in Abb. 3 wiedergegebene Darstellung der Ergebnisse zu einem dieser Kompetenzbereiche liefern soll. Die Besonderheit dieses Index ist die regionale Ausrichtung. "Wie diese Digitalisierungsaspekte räumlich geprägt werden und ihrerseits (Möglichkeits-)Räume in den bundesdeutschen Ländern prägen, wird durch Diagramme und Karten veranschaulicht. So lädt der vertiefende Blick des Deutschland-Index dazu ein, sich mit Digitalisierung als einem im stetigen Wandel befindlichen und durch sein Umfeld geprägten Prozess auseinanderzusetzen und dabei verschiedene Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen." (S. 4 ).

Abb.3: Anteil der Nutzenden, die mindesten monatlich Sicherungskopien anfertigen, nach Bundesländern(Quelle: Opiela, Nicole et al., 2025: »Deutschland-Index der Digitalisierung 2025« ,Berlin: Kompetenzzentrum Öffentliche IT

Der Ländervergleich per Landkarte mag für die Infrastrukturaspekte und die Digitale Verwaltung als Lagebild aufschlussreich sein, Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen werden so allerdings nicht deutlich. Aber wer kann etwas damit anfangen, dass in Berlin und Hamburg mehr deutschsprachige Personen ab 16 JahreBefragte mindestens einmal im Monat ein Backup machen als in Sachsen-Anhalt?. Meine Schlussfolgerung: Das Themenfeld Digitales Leben eignet sich nicht für einen Vergleich zwischen Bundesländern durch einen Index, auch wenn dieser etwas fachkundiger konstruiert würde.

Dafür spricht auch der letzte Absatz in diesem Bericht mit der Überschrift "Viele Wege, ein Ziel":

"Sowohl für den Infrastrukturausbau als auch für die digitale Verwaltung gibt es klare politische Ziel- und Zeitvorgaben seitens des Bundes, die für alle föderalen Ebenen Geltung entfalten. ... Gleichwohl lässt sich in beiden Fällen beobachten, dass der Ausbau – des Glasfasernetzes ebenso wie von Onlineverwaltungsleistungen – in den Ländern teils sehr unterschiedlichen Mustern und Dynamiken folgt. Hierdurch ergeben sich unterschiedliche Zwischenstände, während sich der jeweilige Restaufwand zur Erreichung des Zieles aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweisen nur schwer beziffern lässt. Ein »Königsweg« lässt sich daher (noch) nicht ausmachen, auch, da regional unterschiedliche Gegebenheiten und Ausgangspositionen ein unterschiedliches Vorgehen bedingen können."(S. 41)

Das dritte Themenfeld "Digitales Leben" wird gar nicht mehr erwähnt.